学校紹介Introduction

大阪女学院のあゆみ

140年以上続く

伝統の輝き

1884年(明治17年)1月7日、A.Dヘール宣教師によって、大阪女学院の前身である『ウヰルミナ女学校』は開校されました。ミッションスクールとして創立された本校は、キリスト教に基づく教育により、多くの生徒を世に送り出してきました。

新しい挑戦を重ねながらも、根幹にある建学の精神は変わることなく、脈々と受け継がれています。

沿革

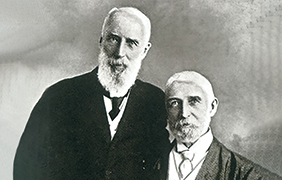

1878年10月

創設者の来阪。 A.D.ヘール(Rev.Alexander Durhum Hail)が、米国カンバーランド長老教会の宣教師として来阪、一年前に来阪していた弟J.B.ヘール(Rev.John Baxter Hail)と協力してキリスト教伝道を開始。

1884年1月

「ウヰルミナ女学校」開校。大阪府西区の川口外国人居留地にて、ウヰルミナ女学校(Wilmina Girls’ School、維耳美那女学校)が、カンバーランド長老教会のミッションスクールとして1月7日に開校。創設者は外国宣教局の教育事業責任者A.D.ヘール宣教師。校長は前年5月着任の教育宣教師A.M.ドレナン(Mrs.America Missouri Drennan)。生徒数は3名。

1886年9月

大阪一致女学校が、米国北長老教会のミッションスクールとして開校しました。生徒数は14名。場所はウヰルミナ女学校の道路を挟んだ真向かえにありました。校長はA.E.ガーヴィン先生で、4年前から女学校創立の準備をしていました。

1888年6月

大阪一致女学校は大阪府西成郡清堀村に土地を購入し、校舎を新築、移転しました。この場所が現在の大阪女学院の所在地で、その後、町名は大阪市東区仁右衛門町と改名され、さらに1979年2月より東区(現在は中央区)玉造2丁目26番地54号と表示変更されました。

1892年4月

大阪一致女学校は浪華(なにわ)女学校と改称しました。

1904年4月

ウヰルミナ女学校と浪華女学校が合併し、校地・校舎は浪華女学校のものを用い、校名はウヰルミナ女学校を継承しました。合併後の校長にはウヰルミナ女学校の校長A・E・モルガン先生(Miss Agnes E・Morgan)が就任しました。生徒数は150余名。

1940年10月

政府より、全国にある外来語に由来する校名を持つ学校に対して、校名変更の指示が出て、ウヰルミナ女学校を、「大阪女学院」と改称しました。

1945年6月

戦災で全校舎焼失。敗戦後、バラックの校舎を建てて授業を再開、数年後アメリカ長老教会の援助や多くの人々の努力によって校地を拡張、チャペル、校舎再建を進めました。

1947年4月

新学制の大阪女学院中学校が発足。

1948年4月

新学制の大阪女学院高等学校が発足。

1968年4月

大阪女学院短期大学が開学。

2003年4月

高等学校・英語科が文部科学省より、「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール」の指定を受けました。

2004年4月

大阪女学院大学が開学。

2009年4月

大阪女学院大学院が開学。

2009年10月

大阪女学院創立125周年記念式典を挙行。

2018年4月

国際バカロレア・ワールドスクールに認定。

高等学校英語科に国際バカロレアコースを設置。